Johann Caspar Lavater

Historisch-kritische Edition ausgewählter Briefwechsel

Projektleitung: Dr. Ursula Caflisch-Schnetzler (Universität Zürich - Deutsches Seminar) · Prof. Dr. Davide Giuriato (Universität Zürich - Deutsches Seminar) · Universität Zürich - Deutsches Seminar

Projektbeteiligte: Universität Zürich – Information Technology Teaching and Research (S3IT) · Universität Basel, Philosophisch-Historische Fakultät, Digital Humanities Lab · Universität Basel, NIE – INE Nationale Infrastruktur für Editionen – Infrastructure nationale pour les éditions · Zentralbibliothek Zürich · Forschungsstiftung Johann Caspar Lavater

Förderer: Schweizerischer Nationalfonds, Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW), Forschungsstiftung Johann Caspar Lavater

Laufzeit: -

Ansprechpartner (TCDH): Radoslav Petkov; Dr. Thomas Burch

Forschungsbereich(e): Softwaresysteme und Forschungsinfrastrukturen, Digitale Edition und Lexikographie

Schlagworte: Handschriften, Retrodigitalisierung, Briefe, Hybridedition, Akademien, 18th century

Projektseite: Johann Caspar Lavater

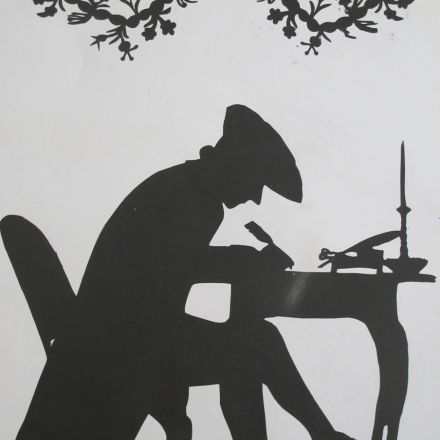

Johann Caspar Lavater (1741-1801), in Zürich geboren und gestorben, war als Autor, Theologe, Philosoph, Physiognom und Prediger einer der schillerndsten Figuren seiner Zeit. Das auf zehn Jahre angelegte Projekt Johann Caspar Lavater: Historisch-kritische Edition ausgewählter Briefwechsel (JCLB) wird eine Hybrid-Edition herausbringen.

Neben einer Printausgabe mit ausgewählten Briefwechseln (u.a. mit Dichtern, Theologen, Künstlern, Pädagogen, Naturwissenschaftlern und Aristokraten) entsteht eine digitale Edition, die auf der Grundlage dieser repräsentativen Brief-Auswahl als auch mit der Aufnahme sämtlicher Briefmetadaten die komplexe Struktur eines internationalen europäischen Korrespondentennetzwerkes auf innovative Weise visualisiert. Mit der Aufarbeitung der Digitalisate und der Briefmanuskripte (versehen mit den notwendigen Metadaten) werden die Voraussetzungen für die Untersuchung von Wissensnetzwerken in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts geschaffen.

Ein umfangreiches Gesamtwerk wird digitalisiert

Lavater verfasste über 400 Werke, darunter die Schweizerlieder, die Aussichten in die Ewigkeit, das Geheime Tagebuch, Von einem Beobachter seiner Selbst, das gigantische Werk der Physiognomischen Fragmente sowie zahlreiche theologische, pädagogische und philosophische Schriften. Darüber hinaus war Lavater Teil eines weitgespannten Kommunikationsnetzwerkes: Mit seinen über 20.000 Briefen an mehr als 1.800 Adressaten nahm er besonders extensiv an der Briefkultur des 18. Jahrhunderts teil. Eine digitale Erfassung und Erschließung sämtlicher Briefe von und an Lavater kommt daher der Wissenschaft disziplinübergreifend zugute. Die Edition leistet damit entscheidende Impulse nicht nur für die zukünftige Lavater-Forschung, sondern für die Wissenskultur und Wissensstruktur der Aufklärung – gilt Lavater doch als eine der vielschichtigsten Persönlichkeiten seiner Zeit.

Mit langjähriger Expertise des TCDH-Team entsteht die Hybrid-Edition sowie das Forschungsportal

Für die digitale Edition und Visualisierung des Korrespondenznetzwerkes steht dem Vorhaben das Trier Center for Digital Humanities zur Seite. Für die editionswissenschaftliche Arbeit wird das TCDH die FuD Instanzen einrichten sowie die virtuelle Forschungsumgebung FuD an die Erfordernisse des Lavater-Vorhabens anpassen. Im zeitgemäßen UX-Design wird in Trier eine Forschungsplattform gestalterisch und technologisch konzipiert und realisiert, die den Briefbestand abbildet. Die Nutzenden können damit auf Handschriftenfaksimiles, Volltextdigitalisate der Drucke, Transkriptionen der Briefe sowie Register und Daten der Briefpartner zugreifen. Ferner entwickelt das TCDH interaktive Visualisierungsmodule – etwa dynamische Netzwerkdarstellungen oder geographische Karten, welche die soziale, räumliche und thematische Intensität und Dichte von Lavaters Vernetzung über ganz Europa aufzeigen. Personelle und kommunikative Strukturen werden so sichtbar und die Forschenden können sozusagen visuell nacherleben, wann Lavater sich zum Beispiel an bestimmten Orten mit seinen Korrespondenzpartnern über die verschiedensten Themen ausgetauscht hat.

Die digitale Edition wird der Forschung wie auch der breiten interessierten Öffentlichkeit als Open Access-Publikation zur Verfügung stehen. Nach Abschluss des Projektes werden sämtliche Datenbankinhalte in XML-Auszeichnung gemäß den internationalen Richtlinien der TEI-P5 zusammen mit METS/MODS-basierten Codierungen der Metadaten exportiert und können somit nachhaltig archiviert werden.

Team TCDH

Dr. Thomas Burch

E-Mail: burch uni-trier [dot] de

uni-trier [dot] de

Tel: +49 651 201-3364

Frank Queens

E-Mail: queens uni-trier [dot] de

uni-trier [dot] de

Tel: +49 651 201-2935

Michael Lambertz

E-Mail: lambertz uni-trier [dot] de

uni-trier [dot] de

Tel: +49 651 201-3226

Radoslav Petkov

E-Mail: petkov uni-trier [dot] de

uni-trier [dot] de

Tel: +49 651 201-3359