Kurt Schwitters' intermediale Netzwerke der Avantgarde

Die Reihe Merz (1923‒1932) und Merz-Drucksachen

Projektleitung: Dr. Isabel Schulz (Sprengel Museum Hannover) · Sprengel Museum Hannover · Prof. Dr. Ursula Kocher (Bergische Universität Wuppertal - Forschungsstelle Kurt Schwitters) · Bergische Universität Wuppertal · Dr. Thomas Burch (Universität Trier - Trier Center for Digital Humanities (TCDH)) · Universität Trier - Trier Center for Digital Humanities (TCDH)

Projektbeteiligte: Sprengel Museum Hannover · Kurt und Ernst Schwitters Stiftung

Förderer: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Laufzeit: -

Ansprechpartner (TCDH): Dr. Thomas Burch; Dr. Matthias Bremm

Referenzpublikation:

Kocher, Ursula und Schulz, Isabel (Hrsg.): Die Reihe Merz 1923–1932, Kurt Schwitters. Alle Texte, Band 4.: De Gruyter, 2019. https://doi.org/10.1515/9783110624113

Forschungsbereich(e): Softwaresysteme und Forschungsinfrastrukturen, Digitale Literatur- und Kulturwissenschaften

Schlagworte: LaTeX, Born Digital, Hybridedition, Printedition, 20th century, Ausstellungen, Museen

Projektseite: Der ganze Schwitters – Kurt Schwitters. Alle Texte

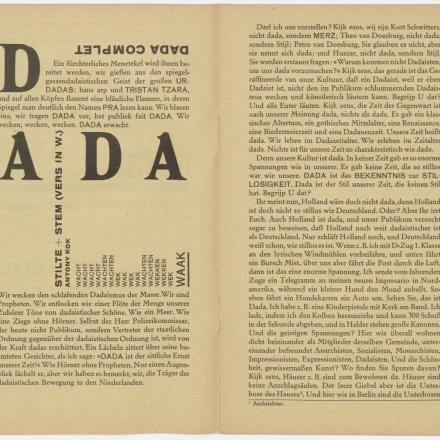

Der Autor, Künstler und Typograf Kurt Schwitters (Hannover 1887‒1948 Kendal) verfolgte als Dadaist in den 1920er und 1930er Jahren ein umfassendes Kunstkonzept, das er Merz nannte. Die Grundideen von Merz, welche die Basis und den Zusammenhalt von Schwitters' Gesamtwerk bilden, sind die Unabhängigkeit der Kunst von vorgegebenen Struktur- und Mediengrenzen und der Einsatz jeglichen 'fremden' Materials für die künstlerische Gestaltung. Zur Verwirklichung der MERZIDEE schuf sich Schwitters mit einer gleichnamigen Zeitschriftenreihe, die von 1923 bis 1932 erschien, eine multimediale Plattform, die ausschließlich seiner Vision gewidmet war. Heute nun kann ein Teil seines Werks digital dargestellt werden in Form einer Hybrid-Edition.

KURT Merz SCHWITTERS - Alphaversion

Die Hybrid-Edition konnte entstehen

Obwohl die Merzhefte ein einzigartiges Dokument der Zwischenkriegszeit darstellen, hat die struktursprengende Formen- und Themenvielfalt dazu geführt, dass sie bisher weder hinsichtlich ihrer publizistischen Organisation als Zeitschrift, noch ihre material- und kunstformenübergreifenden Beiträge vollständig untersucht worden sind. So wollte das Projekt einerseits die inhaltlichen, strukturellen und gestalterischen Besonderheiten von Merz interdisziplinär erforschen als auch die Reihe andererseits in das Gesamtwerk Schwitters' sowie in das komplexe avantgardistische Umfeld, auf das sie umfassend bezogen ist, einordnen.

Zu diesem Zweck wurden zuerst Begrifflichkeiten und Darstellungsmöglichkeiten entwickelt, die geeignet waren, das vielschichtige Material zu erfassen. Am Ende steht dem Benutzer nun eine Hybrid-Edition (Online- und Buchpublikation) mit Kommentaren, Begleittexten und umfangreichen Verweisstrukturen zur Verfügung.

Neue Perspektiven für den Bereich des elektronischen wissenschaftlichen Publizierens aufgezeigt

Sowohl die digitale Abbildung der Arbeitsabläufe innerhalb des Projektes als auch die Konzeption, Entwicklung und das UX-Design der digitalen Forschungsplattform berühren Fragestellungen aus dem Umfeld der Digital Humanities. Insofern war die Durchführung des Vorhabens am Trier Center for Digital Humanities (TCDH) ebenso ein Beispiel für eine moderne Visualisierung und den technischer Möglichkeiten in den DH. Das Projekt „Kurt Schwitters' intermediale Netzwerke der Avantgarde ‒ Die Reihe Merz (1923‒1932) und Merz-Drucksachen“ leistet damit nicht nur einen interdisziplinären Beitrag zur Schwitters-Forschung, sondern trägt zudem zur Erweiterung des literaturwissenschaftlichen Instrumentariums bei und zeigt Zukunftsperspektiven für den Bereich des elektronischen wissenschaftlichen Publizierens auf.

Zeitgemäße Visualisierungs- und Darstellungsformen wurden vom TCDH-Team entwickelt

Das Team des TCDH (Roland Dahm, Martin Sievers, Dr. Matthias Bremm und Yu Gan) erarbeiteten hierfür die technische und grafische Infrastruktur, die im Wesentlichen auf der Arbeits-, Publikations- und Informationsplattform FuD basiert. Nachdem die relevanten Quellen und Informationen in die virtuelle Forschungsumgebung eingespeist waren, konnten dort alle editorischen Arbeitsschritte kollaborativ durchgeführt werden. Das betraf etwa die Inventarisierung der einzelnen Nummern der Reihe Merz, die semantische und typografische Erfassung der Text- und Bildelemente mit dem Transkriptionswerkzeug Transcribo und die anschließende Sicherung der Transkripte, Kommentare und inhaltlichen Erschließungen in der FuD-Datenbank. Aus FuD heraus konnte sodann mit dem Textsatzsystem LaTeX eine Printausgabe und mit dem Content Management System TYPO3 eine geeignete graphische internetbasierte Benutzerschnittstelle aufgebaut, die den hohen Grad an Hypertextualität des Materials sichtbar macht und differenzierte Navigations- und Recherchemöglichkeiten bereitstellt.

Zugehörige Projekte: Die virtuelle Forschungsumgebung für die Geistes- und Sozialwissenschaften – FuD

Team TCDH

Dr. Matthias Bremm

E-Mail: bremm uni-trier [dot] de

uni-trier [dot] de

Tel: +49 651 201-2679

Dr. Thomas Burch

E-Mail: burch uni-trier [dot] de

uni-trier [dot] de

Tel: +49 651 201-3364